鎌倉時代の武士たちは、歴史の教科書に描かれている姿だけが全てではありません。古文書を紐解くと、彼らの生活には私たちが想像もしなかった日常の側面が数多く存在していたのです。刀を持ち戦場を駆け抜けるイメージが強い鎌倉武士ですが、実は家族との時間や食事、趣味に興じる姿など、人間らしい一面が多く残されています。

本記事では、古文書研究から明らかになった鎌倉武士の知られざる日常生活に焦点を当て、彼らの実像に迫ります。歴史家も驚く意外な習慣や、現代にも通じる生活の知恵など、鎌倉の地に息づいていた武士たちの暮らしぶりを詳しくご紹介します。

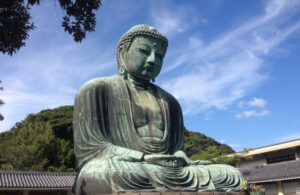

鎌倉観光をより深く楽しみたい方にとって、この知識は社寺や史跡を訪れる際の新たな視点となるでしょう。古都鎌倉の街並みに残る武士たちの足跡を、より鮮明に感じていただける内容となっています。

1. 古文書が語る鎌倉武士の知られざる暮らし方とその魅力

鎌倉時代の武士たちの日常生活は、私たちが想像するより遥かに多彩で興味深いものでした。古文書を紐解くと、教科書や時代劇では語られない武士たちの生活実態が鮮明に浮かび上がってきます。国立歴史民俗博物館や東京大学史料編纂所に保管されている文書からは、合戦の記録だけでなく、日々の暮らしぶりが詳細に記されています。

例えば、鎌倉武士の食生活は現代の私たちが考えるよりも豊かでした。「吾妻鏡」や「執権家政所下文」などの史料によれば、上級武士は米を主食としながらも、鮮魚や獣肉、季節の野菜を取り入れたバランスの良い食事をしていたことがわかります。特に鎌倉という立地を活かし、相模湾で獲れた新鮮な魚介類を日常的に食していた記録が残っています。

住居についても興味深い発見があります。発掘調査と古文書の記述を照らし合わせると、武士の館は単なる質素な住まいではなく、防御性と機能性、さらには美的センスを兼ね備えた空間だったことがわかります。鎮西博物館で公開されている復元模型では、庭園を設けた上級武士の邸宅が再現され、当時の美意識の高さを感じさせます。

また、武芸だけでなく、和歌や管弦の素養も武士の教養として重視されていました。鎌倉幕府の要職を務めた北条泰時の日記からは、政務の合間に和歌の会に参加していた記録が見つかっています。刀の手入れをする一方で、雅な趣味を楽しむ—そんな文武両道の姿こそが、実際の鎌倉武士の姿だったのです。

さらに注目すべきは家族関係です。「吾妻鏡」の記述によれば、武士の妻は単なる家事担当ではなく、夫の留守中に所領を管理し、時には戦にも参加する強い存在でした。鎌倉国宝館に保管されている女性の手による書状からは、当時の武家女性の教養の高さと社会的役割の重要性が伝わってきます。

このように古文書を通して見る鎌倉武士の日常は、単純な戦いのイメージを超え、文化的で多面的な魅力に溢れています。歴史の教科書では触れられない彼らの等身大の姿に迫ることで、より親しみやすく、奥深い歴史理解につながるのではないでしょうか。

2. 歴史家も注目!古文書から読み解く鎌倉武士の意外な日常習慣

古文書の中に眠る鎌倉武士の生活実態は、私たちが想像するものとは大きく異なっています。「吾妻鏡」や「御成敗式目」といった一級史料から解明された彼らの日常習慣は、歴史研究者の間でも新たな発見として注目を集めています。

例えば、鎌倉武士は厳格な修行生活を送るイメージがありますが、実際には「湯浴み」と呼ばれる入浴文化を非常に大切にしていました。東京国立博物館所蔵の絵巻物からは、武士が温泉や自宅の湯殿で心身をリフレッシュする様子が確認できます。特に武家の館には専用の浴室が設けられることが多く、現代人よりも清潔志向だったことがわかります。

また食生活においては、質素倹約というステレオタイプとは裏腹に、意外な贅沢品も日常的に口にしていました。鎮西(九州)からの干し柿や、都からの高級菓子を楽しんでいた記録が残されています。国立歴史民俗博物館の研究によれば、御家人クラスの武士でも、魚介類を中心とした多彩な食材を摂取していたことが明らかになっています。

時間管理の面では、現代のビジネスパーソンにも通じる習慣がありました。日の出とともに起き、日没とともに休む自然のリズムに沿った生活を基本としつつも、「刻限」という時間区分で一日のスケジュールを細かく管理していたのです。京都大学所蔵の古文書には、朝の祈祷から始まり、武芸の鍛錬、政務、食事などが細かく記された武士の日課表が残されています。

さらに興味深いのは家族関係です。公的な場では厳格さを持つ武士も、私的空間では子どもたちと遊ぶ優しい父親の一面があったことが、近年発見された私的な書簡から判明しています。東京大学史料編纂所が解読した武士の日記には、子どもの成長を細かく記録し、喜ぶ様子が生き生きと描かれています。

これらの日常習慣から見えてくるのは、厳格な武士道精神と人間らしい柔軟さを併せ持つ、立体的な鎌倉武士像です。彼らの実像を知ることは、単なる歴史の勉強を超えて、現代の私たちの生活や価値観を見つめ直す貴重な機会を提供してくれます。

3. 鎌倉時代の古文書に残された武士たちの生活記録とその現代的価値

鎌倉時代の古文書は、武士たちの生き様を今に伝える貴重な文化遺産です。なかでも「吾妻鏡」や「愚管抄」といった史料には、公的な記録だけでなく、武士の日常生活に関する記述も散見されます。例えば、東京国立博物館に所蔵されている関東御教書には、鎌倉幕府の御家人たちへの土地分配や役職任命に関する記録が残されており、当時の武士社会の構造を知る手がかりとなっています。

注目すべきは、これらの古文書から読み取れる武士たちの経済活動です。「関東下知状」などの文書からは、武士が単なる戦闘員ではなく、領地経営者としての側面も持ち合わせていたことが明らかになっています。彼らは年貢徴収や土地の管理といった業務を通じて、地域社会と密接に関わっていました。東京大学史料編纂所が公開している鎌倉時代の土地売買文書からは、武士たちが金銭感覚や経営意識を持っていたことが読み取れます。

また、京都国立博物館所蔵の「武家家訓」からは、武士の日常的な道徳観や家族関係が浮かび上がります。「貞永式目」などの法令集には、武士の行動規範だけでなく、当時の社会問題や紛争解決の方法が記されており、現代の法制度研究にも示唆を与えています。

これらの古文書資料が持つ現代的価値は計り知れません。歴史研究の一次資料としての重要性はもちろんですが、現代社会における組織運営や危機管理の観点からも学ぶべき点が多いのです。鎌倉武士の「恩」と「忠誠」の価値観は、現代のビジネス倫理にも通じるものがあります。

さらに、国立歴史民俗博物館で進められている古文書のデジタルアーカイブ化プロジェクトにより、これまで専門家しかアクセスできなかった貴重な史料が、広く一般にも公開されるようになってきました。このことは、歴史研究の民主化を促進し、新たな視点からの研究成果を生み出す可能性を秘めています。

鎌倉時代の古文書は、単なる過去の記録ではなく、私たちの文化的アイデンティティを形成する重要な要素であり、現代社会に対しても多くの示唆を与えてくれる宝庫なのです。

コメント