ラスクと聞いて、甘くてサクサクとした食感を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。パンを二度焼きしたこのお菓子は、ティータイムの定番として親しまれていますが、その起源と日本での歴史をたどってみると、意外な発見があるかもしれません。

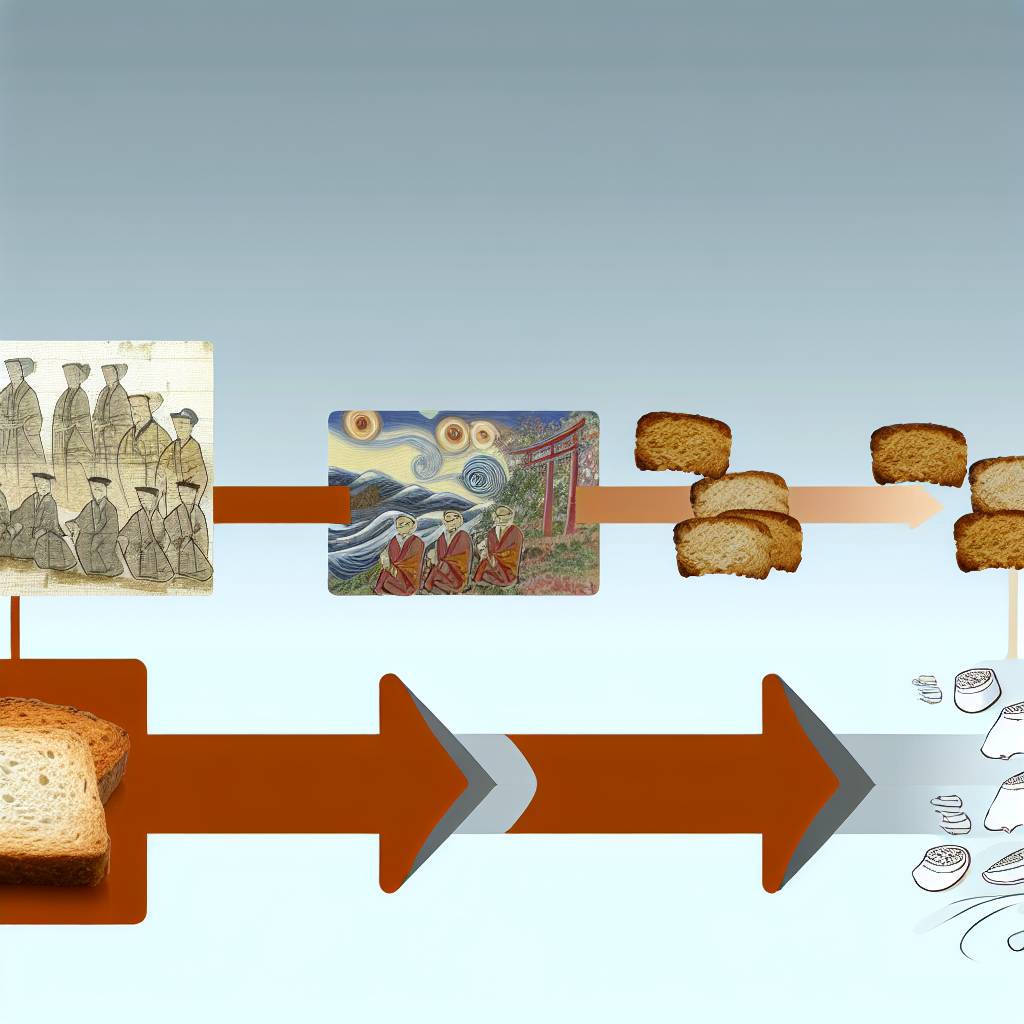

ラスクの名前の由来はフランス語の「rusk」にあり、これは古くからヨーロッパで食べられてきた保存食の一種です。特に航海中の船乗りたちにとって、長持ちするラスクは重要な食糧でした。パンを焼いてから再び焼き乾燥させることで、湿気に強くなり、長期間保存が可能になります。この特性が、ラスクをヨーロッパ中に広めた要因の一つです。

ヨーロッパでのラスクの普及から時を経て、日本にラスクが本格的に紹介されるのは、明治時代以降のことでした。特に戦後の1950年代から1970年代にかけて、日本の洋菓子業界は急速に発展します。この時期、多くの洋菓子職人がヨーロッパに留学し、現地の菓子作りを学んで帰国しました。彼らの手によって、ラスクもまた日本での製造が始まります。

日本では、ラスクはその軽やかな食感と手軽さから、多くの人々に愛されるようになりました。特にここ数十年で、ラスクのバリエーションは飛躍的に増え、チョコレートやフルーツを使ったもの、さらには和の素材を取り入れたラスクなど、地域ごとの特色が光る商品が次々と登場しています。

鎌倉山ラスクはその先駆けとして、多彩なフレーバーと上質な味わいで多くのファンを獲得しています。特に、素材へのこだわりや製法の工夫によって生み出されるその独特の風味は、一度食べたら忘れられない味わいです。地元の人々だけでなく、観光客にも大変人気があります。

ラスクの歴史をたどると、文化や時代の流れとともにその姿を変えてきたことがわかります。今や日本においても、ラスクはティータイムの定番スイーツとして広く親しまれています。次回、ラスクを手に取るときは、その歴史と日本への広まりを少し思い浮かべてみてはいかがでしょうか。新たな発見とともに、ラスクの魅力がさらに深まることでしょう。