皆さんは朝食やおやつに食べるパンの魅力について考えたことがありますか?ふわふわした食感やパン屋さんから漂う香ばしい香り、あの幸せな瞬間は科学的にも非常に興味深いものなのです。

私はパン作りに情熱を注ぎ、その奥深い世界を探求してきました。特に「なぜ家で焼くパンと専門店のパンは違うのか」という疑問から、製パンの科学的側面を研究するようになりました。

本記事では、パン職人でさえ意識していない食感の秘密や、ご家庭でも実践できる香りの再現方法、さらには世界の有名店が取り入れている最新の科学的アプローチまでご紹介します。

これを読めば、あなたのパン作りが一段階上のレベルに進化するはず。パン好きの方はもちろん、料理科学に興味がある方にもきっと新しい発見があるでしょう。パンの魅力を科学の視点から一緒に探っていきましょう。

1. パン職人も知らない!科学が解明する「ふわふわ食感」の秘密とは

朝食の定番から贅沢なディナーのお供まで、私たちの生活に欠かせないパン。その「ふわふわ」とした食感に魅了されない人はいないでしょう。実はこの魅惑的な食感には、科学的な理由があります。パン作りは料理というより「化学実験」なのです。

パンの「ふわふわ感」を生み出す主役は「グルテン」です。小麦粉に含まれるタンパク質のグリアジンとグルテニンが水と混ざり合うことで形成されるこのネットワーク構造が、パン生地の骨格となります。まるでゴムのような弾力性を持つグルテンは、発酵中に発生する二酸化炭素をしっかりと閉じ込め、パンを膨らませるのです。

最高峰のベーカリーとして知られるパリの「ポワラーヌ」では、グルテンの形成を最適化するため、こねる時間と力加減を厳密に管理しています。強くこねすぎるとグルテンが切れてしまい、弱すぎると十分な弾力が生まれません。

発酵過程も重要です。イーストが糖を分解する際に生まれる二酸化炭素が生地を膨らませますが、同時にアルコールや有機酸も生成され、これがパン特有の芳醇な香りと風味を生み出します。東京・世田谷の「シニフィアン シニフィエ」では、長時間低温発酵を行うことで、深い風味を引き出しています。

温度管理も見逃せません。オーブンの熱でパン生地内の水分が一気に蒸発し、これが「クラスト(外皮)」と「クラム(内相)」という対照的な食感を作り出します。高温で焼くとクラストが早く形成され、生地内部の水分が逃げられなくなることで、しっとりとした内相が保たれるのです。

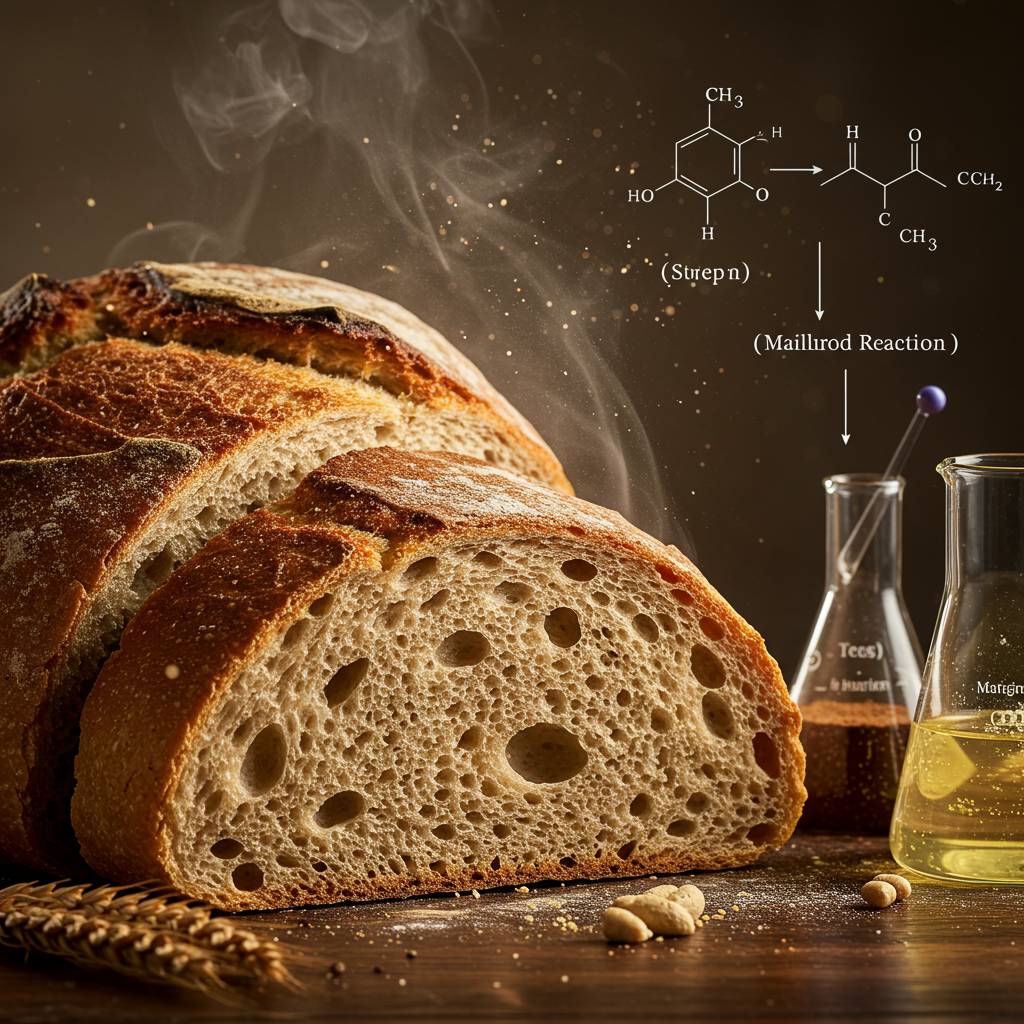

さらに「マイヤード反応」と呼ばれる科学反応も重要です。これはアミノ酸と糖が高温で反応する現象で、パンの表面を香ばしく茶色に変化させます。パンの香りの約80%はこの反応によるものと言われています。

パン作りの科学を理解することで、家庭でも格段においしいパンが焼けるようになります。次回のホームベーキングでは、温度計を使って水温を管理したり、こねる時間を計測したりと、科学的アプローチを試してみてはいかがでしょうか。ふわふわ食感の秘密を知れば、パンを食べる喜びがさらに増すことでしょう。

2. 自宅で極上パンが焼ける!科学者が教える「あの香り」を再現する3つの方法

パン屋さんから漂う香ばしい香り、あれを自宅で再現できたら毎日が幸せになりますよね。実はパンの香りは「メイラード反応」と呼ばれる科学反応から生まれます。アミノ酸と糖が高温で反応することで、あの魅惑的な香りが発生するのです。今回は食品科学の視点から、自宅でプロ級の香りを実現する3つの方法をご紹介します。

1つ目は「前発酵の時間を延ばす」こと。パン生地を冷蔵庫で8〜12時間ゆっくり発酵させると、酵母がじっくり働き、複雑な香り成分が増えます。フランスパンの芳醇な香りはこの長時間発酵から生まれています。市販のイーストを使う場合は、通常より20%減らして冷蔵庫で一晩寝かせてみましょう。

2つ目は「水分量の調整」です。水分が多すぎると蒸し焼き状態になり、メイラード反応が十分に起こりません。逆に少なすぎると生地が固くなります。全粉量に対して水分は60〜65%が理想的。特にハード系のパンは62%前後が香り開発に最適です。デジタルスケールで正確に計量することがポイントです。

3つ目は「オーブンの温度と湿度管理」。パン職人が使う石窯を完全に再現するのは難しいですが、家庭用オーブンでも工夫次第です。予熱を十分に行い、オーブンを230℃に設定。さらに焼き始めの5分間は天板に霧吹きで水を吹きかけるか、オーブン下部に耐熱容器で熱湯を入れます。この「スチーム効果」がパンの表面をしっとりさせ、後からカリッとした食感と香ばしさを引き出すのです。

これらの方法を実践すれば、ホームベーカリーではなく、まさに本格パン屋さんのような香りが自宅に広がります。科学的根拠に基づいたこれらのテクニックは、どなたでも試せる簡単なものばかり。ぜひ次の休日に挑戦してみてください。

3. 世界のパン名店が実践!食感と香りを劇的に向上させる科学的アプローチ

世界の名店が秘密にしたがる技術の数々は、実は科学的根拠に基づいています。フランスのポワラーヌやアメリカのタルティーン・ベーカリーなど、世界的に有名なパン屋が実践している方法を紐解くと、素晴らしい食感と香りを生み出す科学的アプローチが見えてきます。

まず注目すべきは「低温長時間発酵法」です。通常の2〜3時間の発酵ではなく、4℃前後の冷蔵庫で12〜48時間かけてゆっくり発酵させることで、酵母や乳酸菌が複雑な風味成分を作り出します。この過程で生成される有機酸が、パンの風味を豊かにし、保存性も高めるのです。

次に「自家製ルヴァン種」の活用です。フランスのプールジュリー・ベーカリーでは、100年以上継ぎ足してきた自家製酵母を使用。ルヴァン種には乳酸菌が多く含まれており、これがパンに独特の酸味と複雑な香りを付与します。科学的には、乳酸菌が生み出す乳酸やアセトアルデヒドなどの化合物が、風味形成の鍵となっています。

「粉の選定と配合」も重要です。タンパク質含有量の異なる小麦粉をブレンドすることで、理想的な食感を実現します。日本の乃が美生食パンでは、強力粉と準強力粉の黄金比率を徹底的に研究し、しっとりとした食感の秘密を確立しました。

さらに「水分量の最適化」も見逃せません。水分量を増やした「高加水パン」は、ふっくらとした食感と大きな気泡が特徴。イタリアのパン「チャバタ」は80%以上の高加水率で、独特のもちもち食感を実現しています。科学的には、水分が多いほどグルテンネットワークが発達し、気泡保持力が向上するのです。

最後に「焼成温度と時間の制御」です。パリのデュ・パン・エ・デ・イデでは、初めは高温(250℃)で焼き始め、徐々に温度を下げていく焼成法を採用。これにより、外はカリッと、中はもっちりという理想的な食感差が生まれます。この方法は「オーブンスプリング」と呼ばれる現象を最大化し、メイラード反応による香ばしい香りも促進します。

これらの科学的アプローチを理解し応用することで、家庭でのパン作りも格段にレベルアップします。焼き立てパンの魅力は、単なる技術ではなく、緻密な科学の集大成なのです。

コメント